「インドの心は村にある」

そう言ったのは、インド建国の父、マハトマ・ガンディーです。

インドは様々な顔を持っています。

世界中を又に掛けた商売人である印僑、国内を始め周辺諸国からも絶大な支持を得ているインド映画、IT大国と言われるぐらいのコンピューター産業の躍進振り……。

多様な国、インド。

その文化の発信地はもちろん、ムンバイやバンガロールといった都会にあります。

しかし、にも拘らずインドの本質は農村にあるといえるのではないでしょうか。

インドの心は村にある。8億人以上の人々が生活するインドの農村

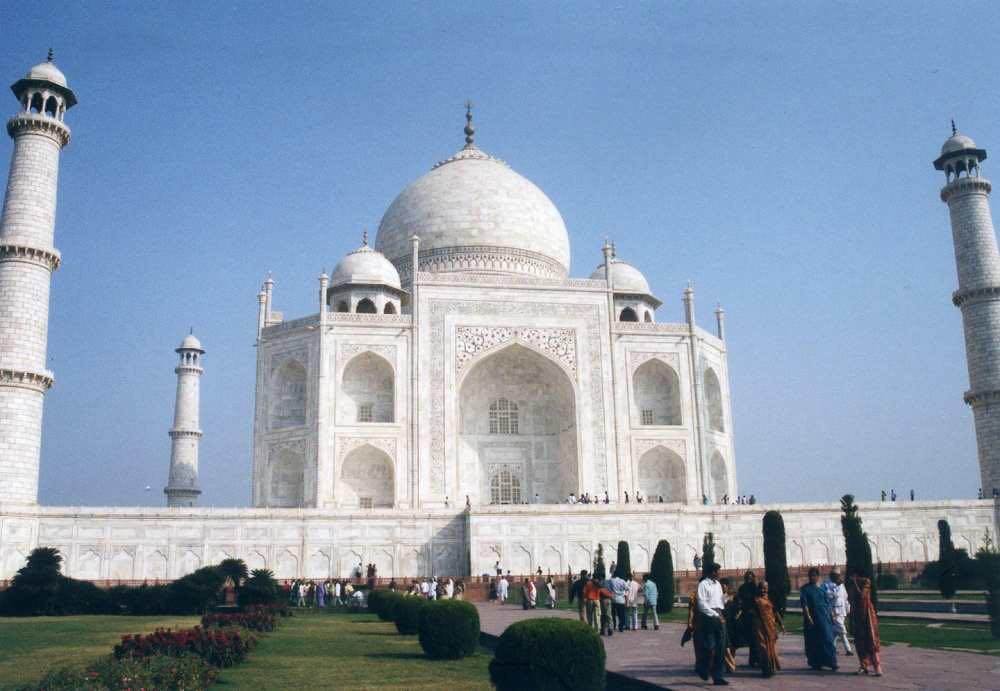

カジュラホの寺院の彫刻

カジュラホの寺院の彫刻

現在インドの人口は12億人を越えています。そして、そのうちの約60%の国民が農業に従事し、70%以上の人々が農村に住んでいます。

インド中の星の数ほどもある村で8億人以上の人々が生活しているのです。

私はその無数に存在する村のうち、最も有名なもののひとつであるカジュラーホー村を訪れました。

カジュラーホーはインド中部、マディヤ・プラデーシュ州の外れにあります。

ここにはかつて、10~13世紀の頃に西インドから進出したラージプート族の王朝、チャンデッラ朝の都がありました。

その当時に造られた25もの寺院群の存在が、カジュラーホーの名を有名にしているのです。

壮大で緻密なその寺院の様相は、中世インド寺院建築のひとつの極みといえるようなものです。

壁面を埋め尽くす数多のミトゥナ像(男女交合像)の姿は人々の目を引きつけて止みません。

そのありがたい姿を拝むためか、それともただの好奇心のためか、カジュラーホーにはインド中、そして、世界中から観光客がやって来ます。

けれども、王朝が滅ぼされた現在、ここは人口4,500人ほどの寒村に過ぎません。

異邦人でごった返す遺跡をちょっとばかし外れると、時間が止まってしまったかのような悠久のインドの農村風景が広がっているのです。

このインドのどこにでもある、何でもないような田舎の風景。

それは神々しい寺院群と同じか、それ以上に美しく、そして、素晴らしいものでした。

私は村はずれの田圃のあぜ道を、鶏や山羊のうろうろする農家の合間を、子供らの遊ぶ原っぱの傍らをのんびりと歩いて回りました。

真っ青な空、木々の緑、遠くに見える寺院の土色が眩しい太陽に照らされキラキラと輝いて見えます。

小鳥のチュンチュンという鳴き声が聴こえ、こぶ牛と人が畑を耕しています。

井戸の周りでは真鍮製の甕を持った赤や緑のサリーを着た女性たちがくっちゃベっていました。

まったりとした空気はやけに柔らかで、草と土の醸し出す匂いが遠い子供の頃の記憶を呼び覚ます。

温かくて何故か懐かしい、インドの農村風景です。

なんて優しい世界なんだろう……。

ここには合理的で殺伐とした現代社会が忘れかけてしまっているような素朴な風景があります。

これこそ人間が本来生活するべき原初の風景なのではなかろうか……。

寺院の石段に腰掛け、子供らとふざけ合いながら私はそんなことを思いました。

インド世界を覆い尽くす最大の闇「カースト制度」

夢のように美しいインドの農村。

けれども、ここを桃源郷だなどと思っていると、それは物事の表層しか捉えていないことになります。

この風景の裏には実は、深い闇があります。それも我々が想像もつかないような恐ろしいほどの暗い暗い闇があるのです。

眩しい陽光に照らされた村の原色の風景も、夜になると電気が引かれていないということもあり漆黒の闇に覆われてしまいます。

それと同じように素朴で穏やかに見える人々の暮らしの中にも、実は過酷で悲惨な底知れぬ闇が横たわっています。

インド世界を覆い尽くす最大の闇、それが「カースト」であるといえるでしょう。

古代から連綿と続くこの制度は、現存する世界で最も強固な身分制度であるといえるのかもしれません。

現在の憲法では禁止されており、法的にはカースト制は存在しないことになっているのですが、人々の差別意識まで変えることは出来ません。

今でもカーストによる差別は残り、そして、それによって苦しむ人々が数多存在するのです。

カーストとは一般的に「ヴァルナ」(色)と「ジャーティー」(生まれ)に分けられます。

ヴァルナは日本人にもよく知られている、バラモン(司祭)、クシャトリヤ(王族、武士)、バイシャ(庶民、商人)、シュードラ(奴隷)といった四姓の区分のことです。

紀元前1500年頃進入した色の白いアーリア人は、先住の色の黒いドラヴィダ人を支配しました。

当時は肌の色の濃淡がその人の身分を計るものさしであったそうです。

しかし、混血が進み、肌色による区別が難しくなってからもその四姓区分は存続し続けました。

ジャーティーは職業ごとに細分化された身分制度のことです。

インド全体で2,000~3,000ともいわれるジャーティー。

例えば、洗濯屋のジャーティー、床屋のジャーティーなど、生まれながらの世襲制となっていて、また、それぞれのジャーティー間には厳密な上下関係が存在しているのだそうです。

このヴァルナとジャーティーこそが、何千年もの間、インドという他に例のない特異な世界を形作り、それを維持してきた基盤のひとつなのです。

そしてそれは、インドそのものともいえるヒンドゥー教の思想の根底にあるものとして、ただの身分差別制度だなどとは決して割り切ることの出来ないものなのです。

カースト制度において最も問題とされているのが不可触民の問題です。

法的には「指定カースト」、マハトマ・ガンディーからは「ハリジャン(神の子)」といわれた彼らはヴァルナの四姓に入ることも許されていません。

400~500のジャーティーを持つ不可触民の数はインド全体で1億3,822万人(91年国勢調査)。

総人口の16.5パーセントを占めるといわれています。

彼らは数千年のながきに渡って過酷な差別を受けてきました。

都市における人々の意識は徐々に変わりつつあるといわれますが、カーストという排他的で閉鎖的な基盤を主とした村落の状況は数千年前とほとんど変わりはないのだそうです。

彼らは現在も苦しみ続けているのです。

カースト制度の根底にある「浄・不浄思想」と「業・輪廻思想」

カースト制度には二つの深い思想が根底に横たわっているのだといいます。

それは、「浄・不浄思想」と「業・輪廻思想」だそうです。

インド古代史やカースト制度を研究しておられる山崎元一氏はその二つの思想についてこう定義しています。

「浄・不浄思想 いずれの宗教においても浄・不浄の思想は存在するが、ヒンドゥー教のもとでこの思想は極度の発達をみた。 …(中略)…。各カーストの職業や慣行が浄・不浄の観点から評価され、最清浄であるバラモンを最高位とし、不可触民のカーストを最下位とするランキングが定められている。各カーストがそれ自体としてもつ一定の不浄性は集団的なものであり、カースト所属者が一様に、また生涯にわたってもたざるをえないものである。一方、いずれのカーストも、それぞれにふさわしい浄性を保つ必要がある。各カーストがその成員に強制する結婚、食事などに関する煩瑣 (はんさ) な規制も、結局は自己のカーストを穢れから守り、 カースト・ランキングを維持するためのものと言える。以上のように、ヒンドゥー教の浄・不浄思想は、インド社会をカーストに分割する原理となっていると同時に、 カーストの集合体から成る社会を秩序づける原理ともなっている。宗教的・儀礼的に定められた上下の秩序が、経済的な分業関係を支え、維持してきたのである」。

「業・輪廻思想 ヒンドゥー教徒は、霊魂は前世になした行為 (業 (ごう) )に縛られ,さまざまな姿をとって生まれ代わる (輪廻 (りんね) )と信じてきた。この業・輪廻思想のもとでヒンドゥー教徒は、〈人がそれぞれのカーストのなかに生まれることになったのは、前世の行為の結果であるから、彼はそのカーストの職業に専念せねばならない。そうすることによってのみ来世の幸福が得られる〉と教えられる。こうした徹底した宿命観が、カースト社会の維持のために果たした役割は大きかった」。

『世界大百科事典(平凡社)』

汚物の清掃や死体の処理、皮革の加工や洗濯、掃除など賎業視されていた仕事に従事していた者は不浄と見なされ、不可触民として位置付けられました。

業と輪廻の考え方により彼らは生涯に渡ってその不浄とされる仕事を続ける以外なかったのです。

カーストはこのように宗教や思想と結びついた、インドという世界における根源的なものなのですが、その経済的な役割も忘れてはなりません。

無数のジャーティーに区分された社会では、職業がそれぞれの人々にきっちりと分担されており、誰しもが最低限の生活だけは保障されるという利点があったのです。

つまり、極端な例では乞食は乞食ジャーティーとしてその存在を認められていたのです(貧しい人に喜捨を与えることは現世での功徳を積むことにもなります。おそらく、そういった善行をする機会を与えてくれる存在として物乞いはその立場を認められていたのでしょう)。

そして、そのきっちりと分業された社会は世界の安定をもたらし、インド世界が何千年にも渡って変わらずにこられたひとつの原因であるといえるのかもしれません。

いまだに農村に根強く残る不可触民への差別

世界中のどこでも都市より農村の方が、伝統的なものを多く保持し、より保守的であり、より排他的であるものです。インドの農村も例外ではありません。

カーストによる不可触民への差別は農村にこそ深く、根強く残っています。

村落におけるカーストヒンドゥーによる不可触民への差別は言語を絶するものだといいます。

支配者たちは彼らをいたぶり、物を奪い、慰み者にし、監視し、虐殺するのだそうです。

インドを題材とした作家で翻訳家の山際素男氏は、かつて不可触民の差別の現状を知るため農村に赴きました。そして、そのとき出会った不可触民活動家のラジャン氏は農村における不可触民への差別の現状についてこう語っています。

「ヤマギワさん、不可触民の九割、一億二千万人の不可触民(不可触民八千万。山間未開部族四千万。これらの人々は社会的にアンタッチャブルである)の九〇パーセントは農村に住んでいるんですよ。都会にいたんでは、不可触民の姿は決して判りません。都会でだってもちろん惨めな生活をしているのが大部分です。しかし、カースト問題、その極端な差別の実態を知るには農村にゆかねば判りません。インド人の75パーセントは今も農村に住み、不可触民の九割はそこで呻吟しているのです。

どうして、そんな状態にわれわれを置こうとするのか?

ひとつは、同じように貧しいカーストヒンズーたちが、常に自分より惨めな状態の人間を作り出し、せめてもの満足をえようとするからです。更にひとつは、不可触民をいつでも暴力で押さえつけてきているからです。何百、何千年と、かれらは力ずくでわれわれを押さえつけてきています。(後略)」『不可触民 もうひとつのインド (光文社)』

オレンジ色の夕陽が西の空にゆっくりと沈んでいきます。

土色の寺院と、遊び回る子供たちの横顔が紅く色づき、遠くの農家からは夕餉の煙がゆらゆらとたなびき始めています。

何千年もの間、変わらずに続けられた農村の一日がまた、終わろうとしていました。

私は遺跡の石段に腰掛けながら考え続けていました。

インドを旅していても、都会や観光地ではあからさまな差別を目にすることはほとんどないし、普通に観光するだけではその実態はほとんどわかりません。

けれども、人々の従事している職業から、その人が不可触民であるのだということは何となく判断することができます。

ホテルの部屋を掃除しに来る若いお兄ちゃんは不可触民に間違いないし、膨大な洗濯物に囲まれ、折り重なるようにして横になっていた街の洗濯屋の一家もおそらく不可触民でしょう。

デリーのマクドナルドでもカウンターの中で笑顔で接する仕事と、机を掃除したり残り物を片付けたりする仕事(不可触民の仕事)はきっちりと別の人間に分担されていました。制服も違っていました。

インドの文化と宗教に深く絡んだカースト制度と、それによって生み出された差別。

部外者である私たちにとって、容易に口を挟める問題ではありません。

けれども、21世紀という現代において、このインドに未だそういった差別が存在し、それによって苦しんでいる人々が大勢いる。

そのことを私たちは知っておく必要があると思います。

夕陽は沈みました。暗い夜の帳が辺りを包み込み始めています。

「インドの心は村にある」

そう言ったのは、インド建国の父、マハトマ・ガンディーでした。

カースト・ヒンドゥーであったガンディーは、不可触民への差別を憎み、彼らを「ハリジャン(神の子)」と呼び、その地位の回復に努めました。

しかし、その一方で、インドという世界の根幹をなす物としてカーストそれ自体の必要性は認めていたのです。

彼の差別への憎しみは本当だったのだとは思いますが、そのどうにもならないような矛盾を感じずにはいられません。

「インドの心は村にある」

私はその美しさ、その闇を含めて本当にそうだなと思いました。

私は遺跡の石段をぴょんと飛び降りると、宿に向かって薄暗くなった村道をとぼとぼと歩き始めました。

空には月が、カーストヒンドゥーも不可触民も、全ての人を平等に照らし出す月が、ぽっかりと浮かんでいました。

関連記事

コメント