インドのムンバイで働く真面目なプラバと陽気なアヌ

仕事、結婚、恋の悩みを抱え海辺の村へ旅をする、優しさに満ちた感動作

女性としての生き方を模索する、大都会ムンバイで暮らす二人の女性

映画の冒頭で映し出されるのは、雨季のムンバイの早朝の街の風景。

暗闇の中、濡れた地面を灯す店舗の灯り。ストリートにはたくさんの人が蠢き、駅のホームは出勤する乗客たちでごった返しています。

そんな街の風景をバックに語られる、地方の農村から仕事を求めこの街へとやって来た人々の声。

ドキュメンタリータッチの、この冒頭のシーンで一気に物語に、そして、ムンバイという街に引き込まれました。

大都会ムンバイで生きるプラバとアヌ。

二人は看護師の同僚でルームメイトでもあります。

立場も性格も違う二人ですが、それぞれ思い通りにならない現実を抱えつつ、日々働き、日常を生きています。

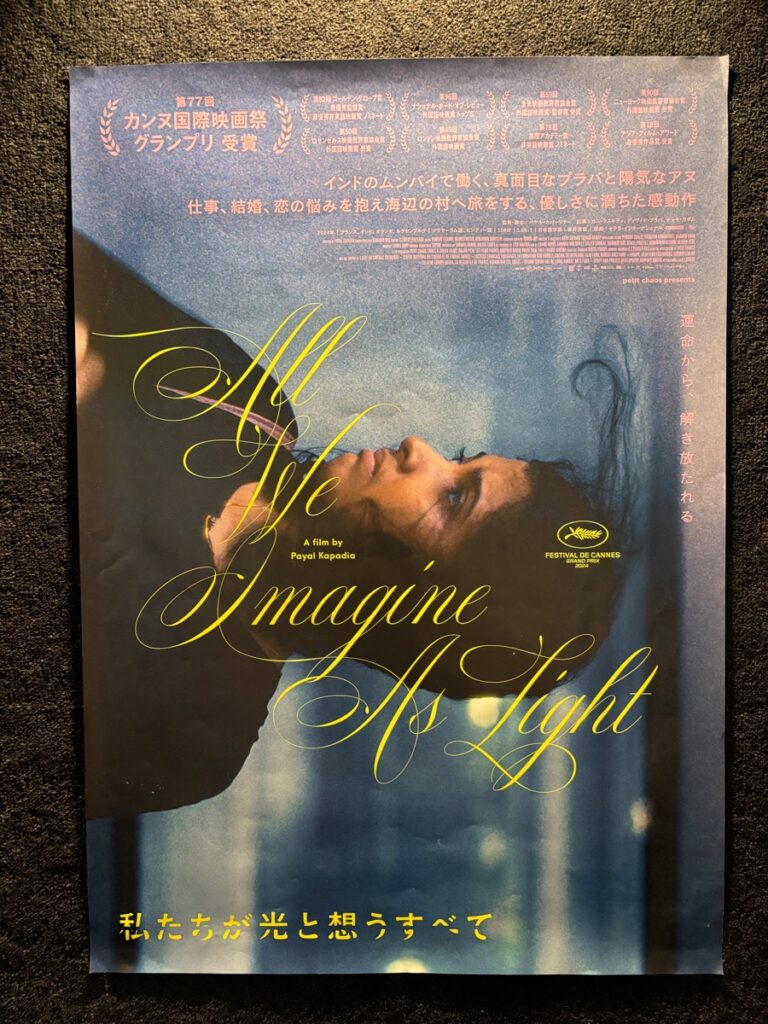

そんな二人が、女性として自分らしい生き方を模索しながら、互いに支え合っていく姿を描いたのがこの映画「私たちが光と想うすべて(All We Imagine as Light)」です。

監督は、ドキュメンタリー映画出身の若手の女性監督パヤル・カパーリヤー。

インド映画として史上初めてカンヌ国際映画祭のグランプリを受賞した作品です。

※記事は少しネタバレ含みます。

「私たちが光と想うすべて」あらすじ

映画の主人公であるプラバとアヌは、共にケララ州の出身の看護師の同僚であり、ルームメイト。

立場も性格も違う二人ですが、それぞれ、女性としての生き方について悩みを抱えています。

真面目な性格で職場の看護師のリーダー的な存在のプラバ(カニ・クスルティ)。ドイツで働く夫がいますが、夫とはお見合いの時に一度会ったきり、一年以上連絡をとっていません。

職場の医師からは好意を寄せられており、真面目なプラバは思い悩みます。

アヌ(ディヴィヤ・プラバ)はプラバより年下で、職場の同僚。自由奔放な性格でイスラム教徒の恋人シアーズ(リドゥ・ハールーン)がいます。しかしながら、異教徒との結婚が許されるはずもなく親には秘密。

親からはお見合いの催促がSNSで頻繁に送られてきており、将来について不安を抱えています。

物語の前半で描かれているのは、二人の日常と現実。

大都会ムンバイの夜の闇とネオン。雨季のどんよりとした風景の中、ドキュメンタリータッチで、思い通りにならない二人のリアルな現実が描写されます。

そんな日常の最中、病院の食堂で働く、二人と親しい女性パルヴァティ(チャヤ・カダム)が住居の立ち退きを迫られた挙句、海辺にある故郷の村へと帰ることとなりました。

プラバとアヌは、ムンバイを離れるパルヴァティを彼女の故郷の村まで見送ることを決意。三人はバスに揺られ、海辺の村ラトナギリへと向かいます。

ここで二人はそれぞれの人生を変えるような出来事に遭遇することとなるのです。

※続きは、本作品をご覧ください。

映画「私たちが光と想うすべて」の感想

この作品の背景にあるのは、インドにおける女性の立ち位置の低さです。

お見合いにより一度きりしか会ったことのない男性との結婚を余儀なくされ、その後も夫から感情を顧みられることのないプラバ。

自由に恋愛を楽しみたいけれど、プラバと同じようにゆくゆくはお見合い結婚させられる不安を抱えているアヌ。

プラヴァティは、亡くなった夫が交わした書類がないため、住居の立ち退きを余儀なくされます(生活の重要な決定において、妻が蚊帳の外であることが窺い知れます)。

女性監督であるパヤル・カパーリヤーは、そんなインドの女性たちの現実と、その状況の中で女性としての生き方に悩み、自分らしさを求めてもがく姿を、全インドの女性たちを代表して彼女たちに演じさせています。

映画は、暗く陰鬱な大都会ムンバイを舞台とした前半部と、カラリと晴れた陽光眩しい海辺のラトナギリを舞台とした後半部に分かれます。

ドキュメンタリータッチの前半と、抒情的で幻想的な後半。ガラリと変わる映像とストーリー展開。このコントラストが鮮烈な印象を与えます。

カパーリヤー監督が「フィクションとドキュメンタリーの要素を混ぜたり、並列して描くことが真実を表現することに近づく」と語っているように、後半部はリアルな前半部とは打って変わって詩的で幻想的。

映画のクライマックスである、プラバが溺れかけている男性を救助するシーンでは、これが現実なのか、プラバの頭の中の妄想なのか、はっきりとした明示はなされません。

そして、映画のラストシーン。

仄かな灯りに照らされた海辺のカフェに集うプラバとアヌとパルヴァティ。そこには、アヌの恋人シアーズもいます。

和やかに会話を楽しむ四人。温かな余韻をのこしつつ映画は幕を閉じます。

四人が抱える現実の問題は何一つ解決されてはいないものの、四人の表情は穏やか。

きっと彼らは、ままならない現実を認めつつも、自分なりの光と想うものを見つけたのでしょう。

たぶん、そのうち、また別のままならない現実が現れるのでしょうが、その都度、自分なりの光を見つけて、生きていくのかもしれません。

リアルな現実の描写と幻想的で美しいラストシーン。

繊細で控えめな音楽。余白を多く残した描写とストーリー展開。

心の奥に刻まれる作品となりました。

キャスト

- プラバ:カニ・クスルティ

- アヌ:ディヴィヤ・プラバ

- パルヴァティ:チャヤ・カダム

- シアーズ:リドゥ・ハールーン

- マノージ先生:アジーズ・ネドゥマンガード

スタッフ

- 監督・脚本:パヤル・カパーリヤー

- 製作:トマス・ハキム、ジュリアン・グラフ